Paris – das Musée du Quai Branly

Musée du Quai Branly in Paris: Kulturen der Welt vs. Indoktrination

Ich muss es ganz ehrlich sagen: Das erste Mal besuchte ich das Quai Branly aus purem Trotz. Eröffnet im Jahre 2006, stellte das Musée du Quai Branly ein Novum dar: Erstmals wurden außereuropäische Artefakte dezidiert als Kunstwerke ausgestellt. Das mag einen normalen Menschen nicht weiter umhauen; für Ethnologen (und leider bin ich ja nun mal irgendwie einer davon) war das aber teils ein Stein des Anstoßes. Oder jedenfalls Auslöser für eine hitzige Diskussion, bei denen zwei Parteien einander unversöhnlich gegenüberstanden: Verachter und Verfechter.

Und ja, diese eigentümliche Kontroverse war die Ursache für meinen ersten, trotzmotivierten Besuch des Quai Branly im Jahre 2007, den ich im festen Willen unternahm, das Quai Branly zu lieben. Denn ich konnte diese Ideologie von einigen Ethnologen, dass man indigene Kunst nicht unabhängig von ihrem Kontext als Kunst ausstellen dürfe, noch nie leiden. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Und die meisten der ausgestellten Objekte sind, landläufigen Meinungen zum Trotz, auch durchaus legal erworben (obschon nicht alle). Und dann soll doch bitte der über deren Ausstellungsform entscheiden, dem sie gehören, zumal die Initiatoren die besten Intentionen hatten, doch dazu später. Mit dem Liebesversuch scheiterte ich leider. Aber aus anderen Gründen als denen, die die Kritiker des Museums anführten …

Derweil hat sich die Welt viele Male um sich selbst gedreht, und herausgekommen ist … dass völkerkundliche Museen nun irgendwie prinzipiell problematisch sind. Und anstatt sich dagegen zu behaupten, senken selbige reihenweise demütig das Haupt und „kontextualisieren“, was das Zeug hält. Zuletzt war ich 2019 im Quai Branly. Seither ist wieder so vieles geschehen, dass mir schon wieder ganz der Mut sinkt. Auch dazu etwas später mehr.

Jedenfalls gab es da ein kurzes Intermezzo, indem mir dort tatsächlich einiges gefiel, und das möchte ich dann auch tatsächlich hervorheben. Meine Haltung zu dem Haus ist und bleibt aber zwiegespalten. Nur eben aus anderen Gründen, als den allgemein üblichen.

Die Idee des Quai Branly: Jacques Chirac und Jacques Kerchache

Beginnen wir am Anfang. Die Idee des Museums, was auch immer irgendwelche „Kontroversen“ dazu sagen, war eine gute: Man wollte indigene Kunst als der europäischen Kunst ebenbürtig würdigen – und ihr darum ein eigenes, großes Museum widmen. Dafür wurden zwei Pariser Sammlungen zusammengeführt: die des Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie und die der ethnographischen Abteilung des Musée de l’Homme. Die Idee dafür stammte von dem Sammler und Ethnologen Jacques Kerchache, der die Eröffnung des von ihm initiierten Museums leider nicht mehr erleben sollte. Er stellte die Idee dem damaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac vor, der sich für sie einsetzte. Darum trägt das Museum heute auch den vollen Namen „Musée du Quai Branly Jacques Chirac“.

Für Chirac war das vielleicht auch eine Möglichkeit, eine französische Tradition fortzusetzen – denn fast alle seine Amtvorgänger hatten sich selbst in dem Bau eines Museums architektonisch verewigt. Das letzte Beispiel dieser Reihe war sein direkter Amtvorgänger François Mitterrand, der die gläsernen Pyramiden im Innenhof des Louvre errichten ließ und den man darum auch scherzhaft „Mitteramses“ nannte. Das Quai Branly war also für Chirac zweifellos auch eine gute Option, sich in ähnlicherweise zu profilieren und verewigen.

Die Architektur des neuen ethnographischen Kunstmuseums

Die Architektur ist einmalig. Und obwohl ich kein großer Freund moderner Architektur bin, muss ich zugeben, dass das Gebäude – oder, besser gesagt, die gesamte Anlage – mich sehr beeindruckt haben: Umringt von einer parkänlichen Struktur mit viel Grün, bewachsene Fassaden und relativ schlichte, grünberankte Gebäude an den Seite, die sich in die umliegende Haussmannsche Architektur erstaunlich gut einfügt. Von innen ist das Museum vor allem dunkel, was aber an sich nicht stört, sondern im Gegenteil die Artefakte um so besser hervortreten lassen könnte. Die Betonung liegt auf „könnte“. Denn das ganze Problem des Museums liegt – jedenfalls war das mein Eindruck – darin, dass die Architektur die Artefakte erschlägt. Beziehungsweise: die Artefakte scheinen bloß die Architektur wirkungsvoll zu komplementieren. Das Ergebnis ist ästhetisch ansprechend, keine Frage – nur mit einem ethnographischen Museum hat es eigentlich dann tatsächlich nur noch wenig zu tun.

Auch fand ich die fließenden Übergänge von einer geographischen Zone in die andere (also den Regionen, aus denen die ausgestellten Artefakte stammen, mehr verwirrend als hilfreich. Sie sind eher eine Spielerei einer ins Kraut geschossenen architektonisch-künstlerischen Idee. Ich mag’s halt gern systematisch und klar strukturiert, denn ich bin ja wegen der Sammlung da, und nicht, um mich an der Architektur als l’art pour l’art zu ergötzen.

Ausstellung „Peintures des lointains“ (2019)

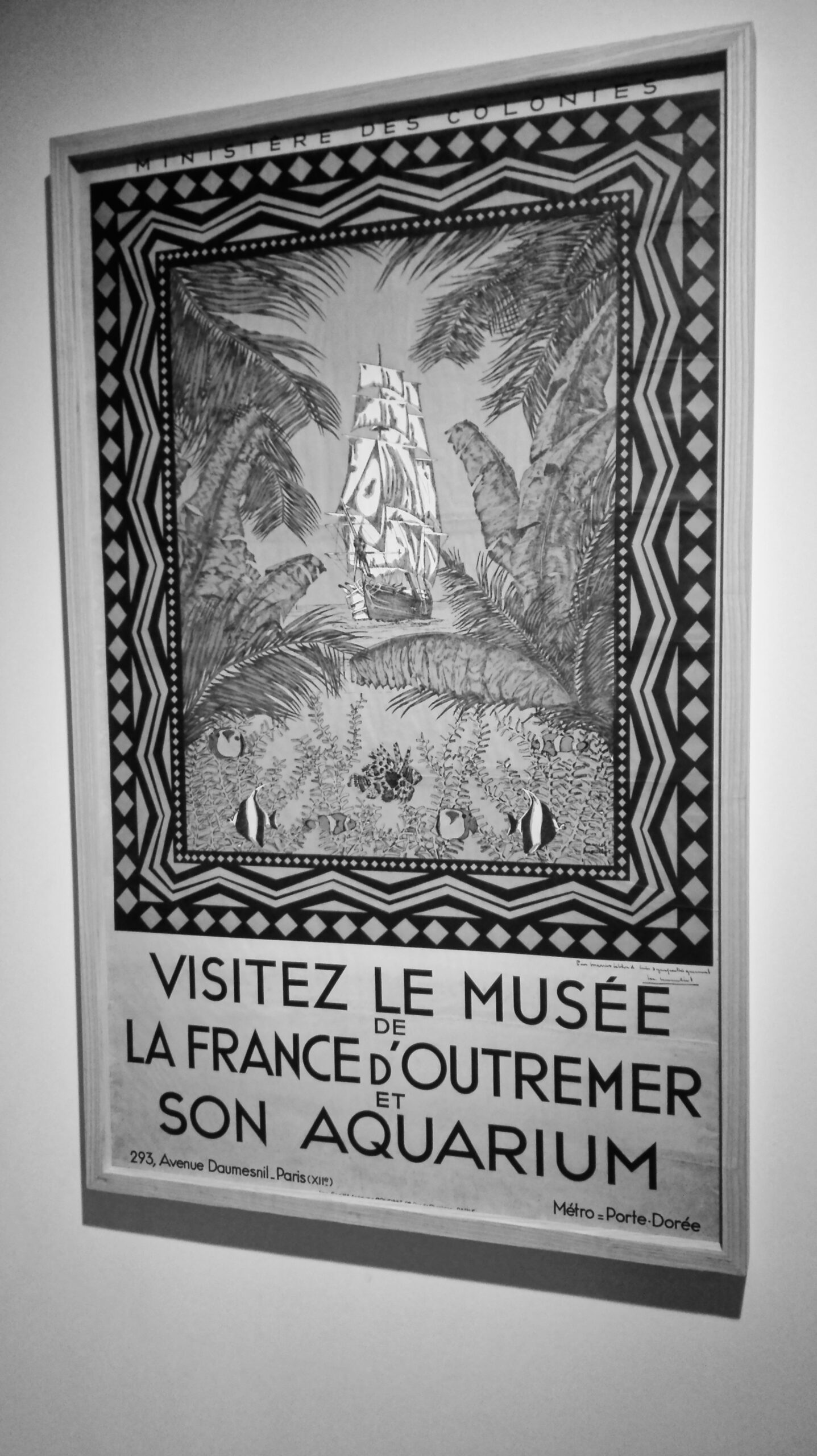

Nicht, dass Missverständnisse aufkommen: Die Sammlung selbst ist großartig. Ich hätte mir nur gewünscht, sie käme doch etwas mehr zu ihrem Recht. Trotz aller Kritik nach meinem ersten Besuch gab ich dem Quai Branly 2019 noch eine zweite Chance. Weniger, um mich in meinem Gesamturteil umstimmen zu lassen als vielmehr, weil dort eine Ausstellung lief, die ich unbedingt sehen wollte: „Peintures des lointains“ mit Bildern aus der Zeit des französischen Kolonialismus. Und während ich meine generelle Kritik am Ausstellungsort aufrechterhalte, muss ich schon sagen: Diese Ausstellung war wirklich großartig.

Nun gab es da zwar durchaus schon „Kontextualisierung“, aber alles hielt sich noch im Rahmen. So, dass man es noch getrost und ohne größere Schwierigkeiten ignorieren kann.

Dass der koloniale Blick nicht „objektiv“ ist und dass Kolonialzeiten insbesondere für die lokalen Populationen nicht nur Positives gebracht haben (obschon auch das eine oder andere!), sollte eigentlich heute jedem klar sein. Doch das delegitimiert nicht den exotisierenden Blick auf das kulturell Fremde. Ich habe daran noch nie etwas Verkehrtes finden können und tue es auch heute nicht. Menschen haben zu unterschiedlichen Zeiten haben unterschiedlich auf die Welt und ihre Bewohner geblickt. Übrigens an allen Orten der Welt. Die Bilder dieser speziellen Ausstellung bleiben schön, und als Sujet ist der Blick auf das Fremde in vergangenen wie aktuellen Zeiten immer relevant. „Exotismus“ ist nichts Schlimmes. Wir brauchen solche Fremdbilder, um eine Gegenwelt zu unserer eigenen Lebenswelt zu schaffen.

Wer schon mal gehört hat, wie sich die Menschen aus fremden Ländern Deutschland vorstellen und es teilweise sogar dann noch sehen, wenn sie schon mal dort waren, weiß: Exotisieren ist zutimenschlichefst – und damit universal. Es ist nichts „Böses aus dem Westen“. Genauso wenig wie die Sklaverei von bösen Weißen erfunden wurde – sie gab es nahezu überall auf der Welt völlig unabhängig von der Hautfarbe und Ethnizität. Wir sollten uns einfach freuen, dass man mittlerweile global der Meinung ist, dass sie nicht angemessen ist. (Geben tut es sie ungeachtet dessen, oft in etwas anderem Gewand, vielerorts weiter.)

Davon abgesehen: Man muss nicht immer alles gleich politisieren. Wir können Kunst auch einfach als Kunst sehen – und spannend und schön finden, wie der Blick auf das Fremde sich in der Kunst niedergeschlagen hat.

Und nebenbei bemerkt ist so manch heutiger Blick von Europäern auf die vermeintlich ewig Traumatisierten und Unterdrückten mindestens ebenso (neo-)kolonial herabwürdigend, wie man es unseren Altvorderen gern vorwirft. Dass man sich das schmucke Gewand des „Antirassismus“, der „Klimagerechtigkeit“ und was nicht alles umhängt, ändert daran nichts. Zwar ist es richtig, dass Länder des Globalen Südens in ökonomischen Stukturen gehalten werden, die eine freie Entwicklung dieser Länder nachhaltig hemmt. Doch gleichzeitig sind die meisten dieser Länder aktiv dabei, sich daraus zu lösen – in den lokalen Bevölkerungen selbst ist oft weniger Trauma als Aufbruch zu spüren.

Doch haben die selbsternannten „aufgeklärten Klassen“ des Westens auch heute so ganz eigene Ideen, wie die optimale Entwicklung der ehemals Kolonialisierten auszusehen hat … doch zurück zum Museum!

Beruhigend ist, dass man solche Ausstellungen 2018/19 noch zeigen konnte – und 2022 wurde dieselbe Ausstellung in Le Mans gezeigt. Die heute liebevoll „Kontextualisierung“ genannten Versuche, den Besucher im Sinne der zeitgenössischen Ideologie durch das Thema zu lenken, waren seinerzeit überschaubar und hoffentlich sind sie es auch in Le Mans geblieben.

Und diese Ausstellung war den Besuch wirklich wert – viele wundervolle Bilder, die einen guten Überblick darüber gaben, wie fremde Orte und fremde Kulturen imaginiert wurden; und erfreulicherweise blieb die Ausstellung nicht bei Gauguin und Picasso, den „üblichen Verdächtigen“ in Sachen Primitivismus im 20. Jahrhundert stehen, sondern umfasste auch unbekanntere Künstler und im Prinzip die gesamte Zeitspanne des französischen Kolonialreichs. (Der Ausstellungskatalog ist übrigens natürlich nach wie vor erhältlich und zu empfehlen – für den interessierten Leser.) Das nachfolgende Bild von Willy Worms, „Ambohimanga“, sieht übrigens in Farbe deutlich schöner aus, aber wir sind ja ein Schwarzweiß-Blog …

Nun stellte sich mir, als ich die letzten Zeilen dieses Artikels schrieb, die Frage: Wie ist es in diesem Museum heute? Beim Humboldt-Forum in Berlin (genauer gesagt: dem Ethnologischen Museum, das sich darin befindet) hat man mittlerweile fast das Gefühl, man hätte sich in ein DDR-Museum verirrt. Einziger Unterschied ist, dass an die Stelle von Erklärungen über die wundervollen Errungenschaften des Proletariats und die verachtenswerte Bourgeoisie Belehrungen über die mindestens ebenso verachtenswerte Klasse der Kolonialherren, Reisenden, Sammler, Forscher, kurz: der bösen Europäer, der „bösen weißen Männer“ getreten sind. „Kontextualisierung“. Und Dekonstruktion. Die dürfen wir auch bloß nicht vergessen.

Wie ist das, fünf Jahre nach meinen letzten Besuch, im Pariser Quai Branly? Immerhin hat sich in den letzten 5 Jahren so einiges verändert in der westlichen Welt …

Nun konnte ich leider spontan nicht nachschauen und musste mich mit einem Blick auf die Website begnügen. Abgesehen von einer Dominanz weiblicher Künstler und frauenbezogener Themen, die zweifellos der Mode des Feminismus geschuldet ist, scheint es sich alles in halbwegs normalen Bahnen zu bewegen. Sobald ich die Gelegenheit habe, verehrter Leser, werde ich die Lokalität erneut aufsuchen und Sie auf den allerneuesten Stand bringen …